七五三のお祝いをする年齢は?

なぜ3歳5歳7歳で七五三?

七五三を行う年齢を3歳、5歳、7歳とした理由は、暦が中国から伝来したときに、奇数は縁起が良いとされていたことと、 3歳で言葉を理解し、5歳で知恵がつき、7歳で乳歯が生え変わるという成長の節目の年齢だったからです。 現在の七五三は、平安時代の3歳で行う「髪置き(かみおき)」、5歳で行う「袴着(はかまぎ)」、7歳で行う「帯解き(おびとき)」の儀式にルーツがあるとされています。 ・「髪置きの儀」 当時、赤ちゃんは男女ともに生まれて7日目に産毛を剃り、3歳までは坊主頭で育て、髪を伸ばし始めるのは3歳の春からという風習がありました。 頭を清潔に保つことで病気の予防になると考えられていたからです。 この不揃いだった髪を伸ばし始める3歳頃に行われていた儀式が「髪置きの儀」です。 ・「袴着の儀」 「着袴の儀」(ちゃっこのぎ)とも呼ばれていました。 5~7歳の男の子が初めて、この時代の正装である羽織袴を大人と同じように身に付ける際に行われた儀式です。 幼児から子供へと成長したことを祝うもので、公家だけの風習として男女共通の儀式でしたが、 だんだんと庶民にも広がっていく中で、江戸時代に男の子のお祝いとして定着しました。 ・「帯解きの儀」 紐付きの子どもの着物を卒業し、大人と同じ帯を締めるようになる成長の儀式です。 帯を締めることは子どもが大きく成長した証としてこの当時とても喜ばしいことでした。 鎌倉時代には9歳頃の男女に行われていましたが、江戸時代に5歳の男の子と7歳の女の子が行う儀式へと変わりました。 この3つの儀式が、江戸時代に現在の七五三の原型として武家や商人の間に広まり、やがて明治時代になる頃には「七五三」という名称で呼ばれるようになって、現在の七五三の形へと変わっていったとされています。七五三を祝う年齢は男女で違う?

七五三は、3歳、5歳、7歳の年齢の男の子と女の子みんなが一斉にお祝いをするというわけではありません。 七五三を行う年齢と性別は、一般的には3歳では男女とも、5歳では男の子のみ、7歳では女の子のみと考えられています。 しかしながら、これは七五三のルーツとなった3つの儀式に由来する考え方で、実は、七五三をお祝いする年齢に決まりはありません。 近年では、男の子は5歳、女の子は3歳、7歳という年齢にこだわらずに七五三をする方も増えてきました。 地域の風習や文化、きょうだいで七五三を行うタイミングを合わせたり、記念としてどの節目の年齢でも行うなど、それぞれのご家庭の方針で七五三をお祝いするのがベストです。「満年齢」と「数え年」、どちらでお祝いする?

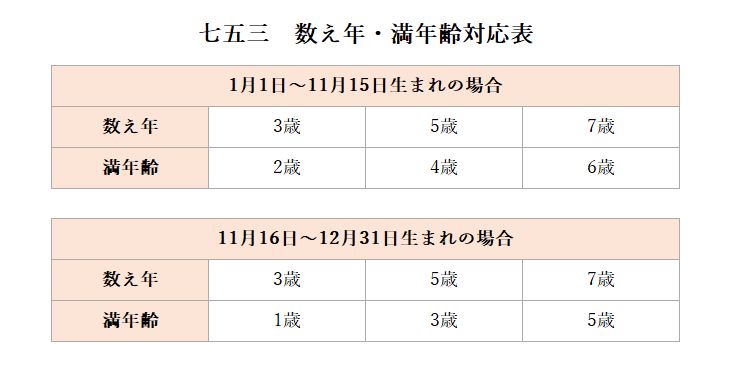

当時の日本では、生まれた日を0歳とし、次の誕生日を迎えると1歳 年をとるという「数え年」の考え方が一般的であったため、七五三は「数え年」で行うのが正式とされていました。 近年では、神事として神に感謝を捧げ祝うことが重要だという考え方から、生まれた年の年齢を0歳と考える満年齢で七五三を行う方が増えてきています。 では、七五三は「満年齢」と「数え年」の、どちらでお祝いすればいいのでしょうか? 結論から言うと、どちらでも問題ありません。 例えば、早生まれのお子さまの3歳の七五三を数え年で行おうとすると、1,2歳でお祝いすることになるので いやいや期と重なったり、普段は着慣れない着物や、ヘアセットを嫌がったりする場合があります。 体の成長の具合によっては、合う衣装が少ないこともあるので、満年齢まで待ってからお祝いをするのもいいでしょう。 逆に2歳でも、体の成長が早いお子さまなら、長時間の和装や、お昼寝の時間との調整、神社での儀式に耐えられるかもしれません。 数え年で七五三を行うと、2歳ならではのあどけないかわいさを残すことができますね。 最近では、数え年の2歳の時は おまいりはせずに写真館で撮影だけして、2歳特有のかわいい瞬間を残し、 満年齢の3歳の時には、記念撮影とおまいりまでしっかり行うなど、ダブルでお祝いをするご家庭も多いです。 この頃のお子さま成長は早いので、一年の成長具合を後から写真で見返すのも楽しいですね。 また、ごきょうだいまとめてお祝いしたい、という場合は、お子さまごとに満年齢や数え年をまぜて一気に行うことも多いです。 同級生と同じタイミングがいい方は、お子さまが早生まれの場合、同級生と一緒の数え年か満年齢で行いましょう。 七五三を祝う時期は人それぞれですが、どの選択も正解です。 お子様の成長や誕生日などを踏まえ、それぞれのご家庭の判断でお祝いする年を決めましょう。 2022年~2026年に七五三を迎える方に向けて、年齢早見表を用意しました。

お子さまがいつ七五三を行うか、この表を参考にしてください。

2022年~2026年に七五三を迎える方に向けて、年齢早見表を用意しました。

お子さまがいつ七五三を行うか、この表を参考にしてください。

早生まれの場合の七五三は?

年齢でもうひとつ気になるのが、「早生まれ」のお子さまの場合です。 早生まれとは1月1日~4月1日の間に生まれることで、学校教育では同年生まれの子よりもひとつ上の学年に組み込まれます。 早生まれのお子さまが満年齢で七五三を行う場合は次年度の11月になるため、早生まれではない同級生と一緒にお祝いできなくなります。 「数え年」、「満年齢」、「早生まれ」と考えるポイントがいくつかあり、ややこしく思えてしまいますが、 現代では、七五三を行うべき時期が明確に定められているわけではなく自由に決めることができます。 七五三のお祝いをする年齢の頃は、お子さまの成長に個人差が大きくなります。 特に3歳の場合は、数え年だとまだ1,2歳で長時間の和装や神社での儀式に耐えられなかったり、 トイレトレーニングの最中で心配事が多かったり、お昼寝の時間との調節が大変だったりするでしょう。 最近では満年齢でお祝いすることが主流ですが、早生まれのお子さまの場合は同級生と一緒にお祝いすることも多く、数え年を七五三に選ばれるご家庭もあります。 お子さまの成長や状況を考え、臨機応変に時期を選ぶのが現代の七五三のやり方と言えるでしょう。

七五三のおまいり日の決め方は?

本来の七五三はいつ?

七五三の正式な日は11月15日で、昔から11月15日に行われてきました。 これにはいくつか諸説があります。 諸君 徳川家光の息子である徳松(後の将軍、綱吉)は、とても身体が弱い子どもだったそうですが、 祈願後すくすくと成長したことにあやかって、この祈願日が七五三の式日として広まったという説や、 旧暦の11月は収穫を終えてその実りを神に感謝する月であり、その月の満月の日である15日に氏神様への収穫の感謝を兼ねたという説など。 昔からのしきたりに従って、伝統的に七五三を行いたい場合は、11月15日におまいりに行きましょう。 しかしながら、絶対の決まりというわけではありません。七五三のおまいりはいつ行く?

七五三のおまいりは、一般的には10月下旬から11月中の土日祝日に行われることがほとんどです。 本来の七五三の日である11月15日に行うのがベストですが、最近では、ご両親の仕事の都合や、 神社の混雑や渋滞を避けるためなどの理由で、時期をずらして参拝される方も多いようです。 11月15日が土日祝日や、大安吉日の場合は、通常よりもさらなる混雑が予想されるため、 おまいりの時期を平日にするなどずらす方が安心ですね。六曜は七五三のお参りに関係ある?

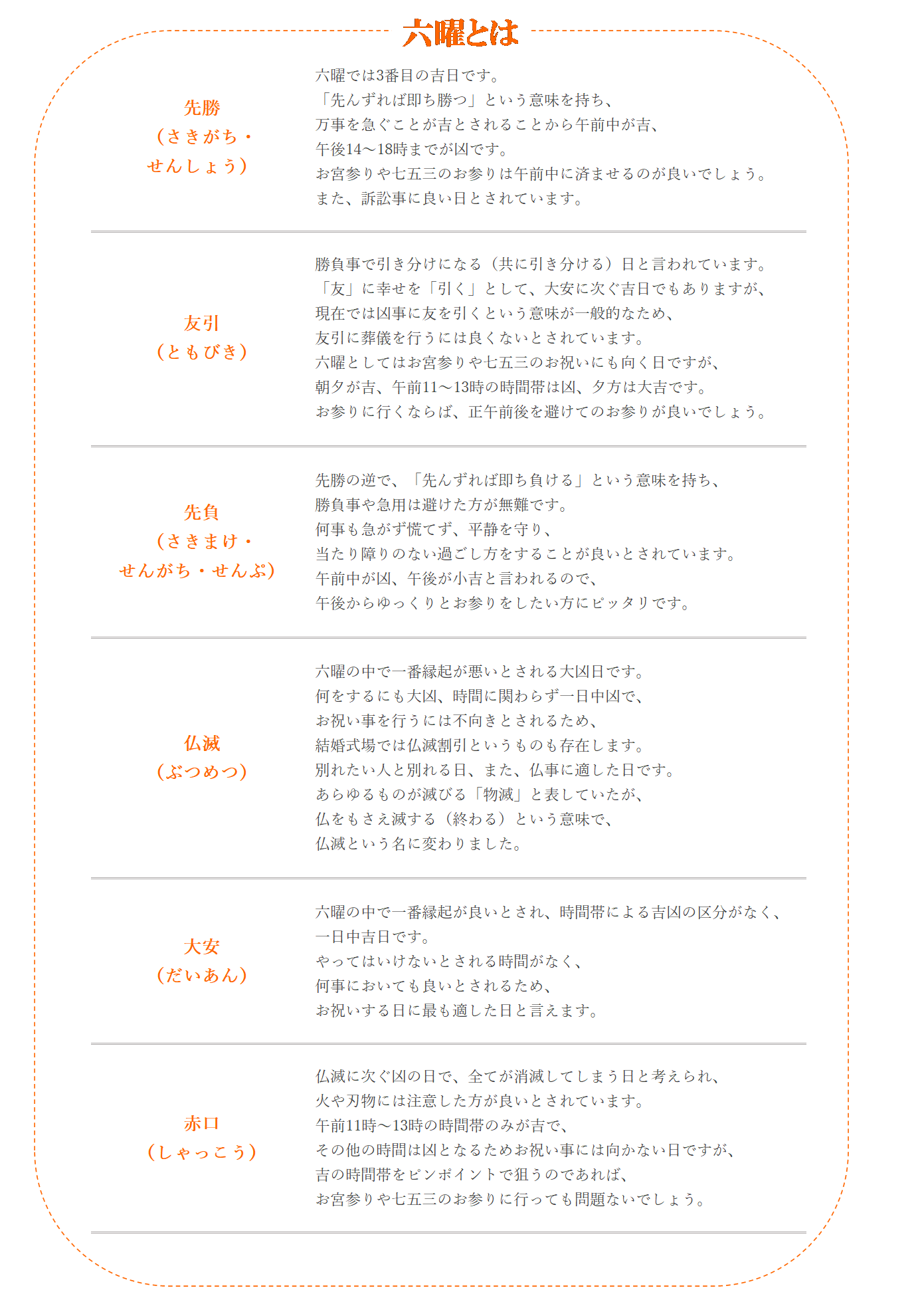

日本では、冠婚葬祭などの行事の日取りを決める際に、六曜と言われる暦注のお日柄を気にすることがよくあります。 「結婚式やお宮参りは大安に」、「お葬式は友引を避けて」という言葉は、意味は知らずとも一度は耳にしたことがあるでしょう。 手帳やカレンダーや書いてあることが多いので、私たちにとって馴染み深いものとも言えます。 では、七五三のおまいりは、お日柄を気にしてスケジュールを組むべきなのでしょうか? 結論としては、六曜は仏教との関連はないため、気にせず七五三を行って問題ありません。 仏滅に七五三のおまいりに行っても、ご自身が気にならないのであれば、気にする必要はないのです。 しかしながら、大切なお子さまのお祝い事である七五三では、お日柄の良い日を選ぶ方が圧倒的に多いです。 六曜は仏教との関連は根拠がないため占いや迷信の類とも言え、信じるかどうかは人それぞれです。 若い方は気にしない方も増えていますが、祖父母の世代は気にする方も多いため、お祝い事の日程などを決める際はよく相談して決めましょう。六曜とは?

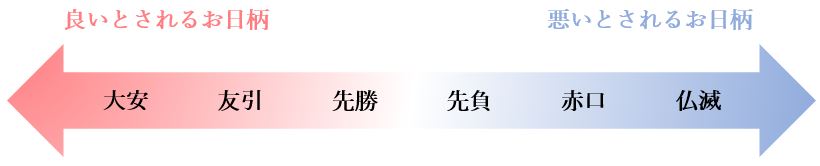

六曜は中国で誕生し、鎌倉時代に日本に伝来したとされています。 元々中国では旧暦の日付を基にして時刻や日の吉凶を占うものでしたが、日本で独自の変化を遂げ、その日の運勢や吉凶を表すものとして定着しました。 六曜を、縁起が良い順に分かりやすく並べると以下の順になります。

六曜を、縁起が良い順に分かりやすく並べると以下の順になります。

六曜を気にされる方は、このお日柄を見ながら七五三のお参りの日程を組むと良いでしょう。

六曜を気にされる方は、このお日柄を見ながら七五三のお参りの日程を組むと良いでしょう。

七五三のお祝いプランの例は?

七五三は前撮り・後撮りでゆったりと

・フォトスタジオで前撮り・後写し+秋の七五三シーズンに、ヘアセットと着付けをしておまいり+お食事 神社やフォトスタジオの混雑を避け、七五三のシーズン前後にキャンペーンを利用して前撮りで お得に記念写真を撮影し、お参りは秋の別日に行うこのプランが、近年一番人気です。 七五三の情報収集やレンタル衣装選び、衣装のサイズ合わせ、ご家族でのスケジュール組み、 フォトスタジオやお食事の予約などすることはたくさんありますので、早めに準備を始めるのが七五三成功のコツです。七五三を一日で全て済ませる

・朝からヘアセットと着付けをし、フォトスタジオで記念撮影+おまいり+お食事 予定を一日に詰め込みますので、小さいお子さまにご負担はありますが、一日で全てを終わらせることができます。 仕事が忙しかったり、ご家族でスケジュールを合わせることが難しかったりする場合は、このプランが良いでしょう。七五三は記念撮影のみ

宗教上の理由などで、おまいりに行かない方もいます。 また、七五三をイベントとして捉え、おまいりには行かずにフォトスタジオで写真を撮るだけという方も増えてきているようです。 フォトスタジオでは、何百着もある衣装の中から和装・洋装問わず、好きな衣装を着て記念写真を撮ることができます。 おまいりに出かけずに撮影だけで着物を使う場合は、レンタル衣装代が安くつくことが多いです。 余った予算で、可愛く撮れた写真をグッズやパネルにして祖父母にもプレゼントしましょう。七五三はおまいりのみ

節目なので、きちんと神様に感謝のご挨拶には行きたいけれど、そこまでお金をかけたくないという方向けです。 おまいりに洋服で行く場合は正装となるスーツやワンピースなどを着て、神様に失礼のないようにしましょう。 手持ちの着物を自身で着付けたり、フォトスタジオなどで記念写真を撮らずに自身のスマートフォンで撮ったりすることで、かかる費用を抑えることができます。 また、フォトスタジオで記念写真を撮るほどではないけれど、おまいりの様子を写真に残したいという方には、ロケーション撮影がピッタリです。 お子さまやご家族の自然なしくさや表情をプロのカメラマンに出張撮影を頼んで撮ってもらうもので、近年爆発的に人気です。 データ渡しが基本ですので後から高額になることは少なく、比較的リーズナブルに済ませることができるでしょう。七五三は数え年と満年齢で2回お祝いする

数え年にフォトスタジオで記念撮影+満年齢でフォトスタジオで記念撮影+おまいり+お食事 数え年では、まだ赤ちゃんのお顔が残る2歳特有のあどけない瞬間を写真に残すことができます。 いやいや期で着物を着ることが大変な場合もありますので、お子さまの成長に合わせて洋装だけにしてもいいでしょう。 一年後に満年齢で、和装と洋装の両方を着てフォトスタジオで記念撮影をすると、お子さまの成長に感動することでしょう。 数え年と満年齢のダブルで七五三をお祝いすると、お子さまの成長をしっかりと記念に残すことができます。 いかがでしたでしょうか。 ここに紹介した以外にも、七五三のお祝いの仕方の選択肢はいろいろあります。 七五三当日は、神社の参拝や写真撮影、お食事会など、お子さまも含めてみなさま多忙な1日となります。 大人にとってもバタバタな七五三の一日は、着慣れない着物や袴を着て長時間過ごす主役のお子さまにとっては、もっと負担が大きいものです。 また、写真撮影では小さなお子さまが飽きてしまい、撮影の際にぐずって大変だったという話もよく耳にします。 そういったこともあり、七五三のおまいりとは別の日にゆっくり写真撮影をするという人が増えてきています。 お子さまのことを第一に考え、ご家庭にとってのベストな七五三プランを考えましょう。七五三の記念写真はいぬづか写真室へ

人生の大きな節目となる七五三。

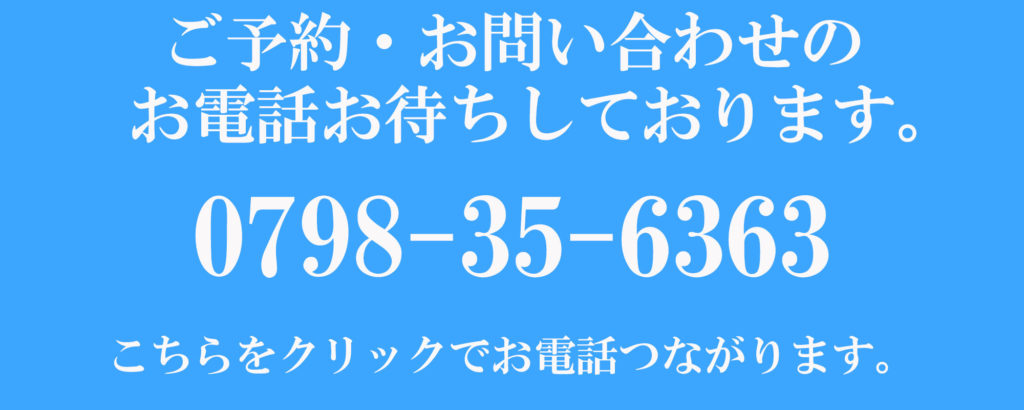

どこで撮影すればいいか迷われると思いますが、兵庫県西宮市の老舗フォトスタジオ、いぬづか写真室がおすすめです。

いぬづか写真室では、撮影用はもちろん、おまいりに着て行けるレンタル着物も様々な色・柄を豊富に取り揃えております。

トレンド着物から、祖父母世代にも受けの良い伝統の古典柄の着物まで、数百着のレンタル衣装の中からお気に入りの一着を見つけましょう。

着物のレンタル、ヘアセット、着付け、メイクとトータルで行えるので、美容院や着付けを別で予約する手間も省けます。

七五三には、フォトジェニックで特別な記念写真を。

西宮市で一番有名ないぬづか写真室で、本格的なプロの技術を体験してみましょう。

人生の大きな節目となる七五三。

どこで撮影すればいいか迷われると思いますが、兵庫県西宮市の老舗フォトスタジオ、いぬづか写真室がおすすめです。

いぬづか写真室では、撮影用はもちろん、おまいりに着て行けるレンタル着物も様々な色・柄を豊富に取り揃えております。

トレンド着物から、祖父母世代にも受けの良い伝統の古典柄の着物まで、数百着のレンタル衣装の中からお気に入りの一着を見つけましょう。

着物のレンタル、ヘアセット、着付け、メイクとトータルで行えるので、美容院や着付けを別で予約する手間も省けます。

七五三には、フォトジェニックで特別な記念写真を。

西宮市で一番有名ないぬづか写真室で、本格的なプロの技術を体験してみましょう。

監修:いぬづか写真室 代表取締役 犬塚雅晴