男の子の七五三は何歳でする?5歳だけ?

七五三は、七五三のルーツとなった儀式に由来する考え方をすると、女の子は3歳・7歳、男の子は3歳・5歳の年齢で行うことが多いです。 しかしながら実は、男の子の七五三をいつするか、年齢に決まりはありません。 また男の子の七五三は、関東では5歳だけ、関西では3歳・5歳の2回行うという傾向がありますが、男女ともにどの年齢でお祝いしても問題ありません。 男の子の七五三は、5歳だけでも、3歳・5歳でも、3歳・5歳・7歳の全ての年齢でも良いのです。 近年の写真ブームもあり、男の子は5歳、女の子は3歳、7歳という年齢にこだわらずに七五三をする方も増えてきました。 七五三を行う年齢・時期に決まりはないので、地域の風習やきょうだいの年齢に合わせるなど、それぞれのご家庭の方針で七五三をお祝いするのがベストです。 2022年~2026年に七五三を迎える方は、下の年齢早見表をご利用ください。 この早見表では、一般的に七五三を行うとされている年齢が年度別で分かるようになっています。 お子さまの七五三を行う年が分かれば、早めに予定をたてることができ、上のお子さまは数え年、下のお子さまは満年齢で、兄弟姉妹まとめて一度で七五三を行うなど、いろいろな可能性が広がります。 早めの準備が肝である七五三。 事前にしっかりと計画をたてることで、七五三当日をスムーズに迎えましょう。

男の子の3歳での七五三

男の子の5歳での七五三

男の子の7歳での七五三

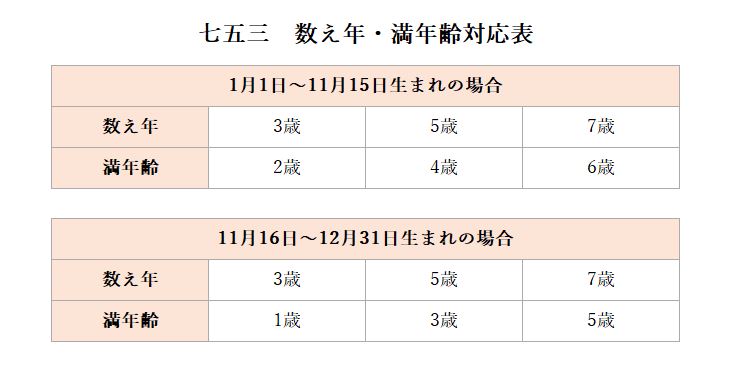

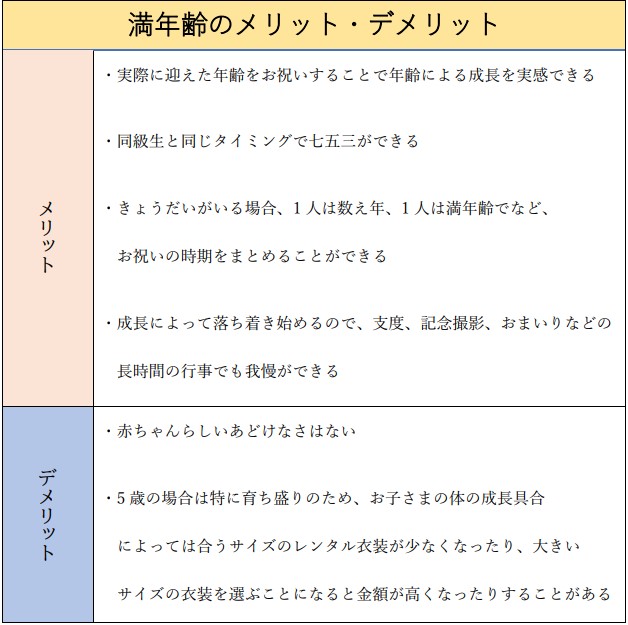

七五三は「満年齢」か「数え年」、どっち?

男の子の七五三の場合、「満年齢」と「数え年」のどちらでお祝いすればいいのでしょうか? 結論から言えば、どちらでも問題なく、最近ではご家庭によって決める方がほとんどです。 伝統行事であることから、昔は満年齢ではなく、古来からの考え方である数え年で七五三を行うことが正式とされていましたが、現在ではどちらでもいいとされています。 お子さまの成長具合や誕生日などを踏まえ、それぞれのご家庭の判断でお祝いする年を決めましょう。七五三よく聞く数え年と満年齢とは?

では、七五三でよく耳にする、この「数え年」と「満年齢」とは、どういうものなのでしょうか?数え年とは?

数え年は生まれた日を1歳と数え、お正月が来る度に1歳年をとるという考え方で、戦前の日本で一般的に使われていました。 お母さんのお腹の中にいる期間も赤ちゃんの年齢として考え、生まれた時点で1歳とするものです。 数え年の考え方では、12月31日がお誕生の場合、次の日には2歳になります! おもしろいですね。 お正月で1歳年をとるというのは、日本人が古くからお正月を、年神様(としがみさま)をお迎えしてお祝いする大切な行事として捉えてきたことに由来しています。 年神様からいただけるお年玉は、「年」が「年神様」、「玉」が「魂・霊力」のことです。 こういった意味が込められているお年玉をいただくことで、一年分のパワーを年神様よりいただけると考えてきました。 これにより、お正月を迎えると1歳年をとるという「数え年」の数え方が定着したと言われています。満年齢とは?

「満年齢」は、生まれた日を0歳とし、次の誕生日を迎えると1歳 年をとるという考え方で、欧米諸国と同じ基準です。 私たちが普段「まだ誕生日がきてないから〇歳、誕生日を過ぎているから〇歳」と考えるのは、満年齢の考え方だということですね。

早生まれの場合の七五三はどうなる?

早生まれとは1月1日~4月1日の間に生まれた人のことで、学校教育では同じ年に生まれの子よりも一つ上の学年に組み込まれます。 早生まれのお子さまは、満年齢で七五三をするとなると次の年の11月となるため、同級生とお祝いするタイミングがずれることになります。 七五三のお祝いをする3~7歳の頃は、お子さまの成長に個人差が大きくなる年齢です。 特に3歳の七五三を数え年で行う場合、1、2歳で七五三を迎えることになるので、お子さまへの負担が大きくなります。 七五三というイベントは、着付けやヘアセットなどの支度に始まり、フォトスタジオでの記念撮影、神社での儀式など、 じーっとしていなければいけない場面が多く、長時間和装で過ごすことがお子さまの体力、ご機嫌面で難しかったり、 ご両親においてはトイレトレーニングの最中で心配事が多かったり、お昼寝時間との調整が大変だったりするでしょう。 また、早生まれのお子さまの場合は体格的にも、平均よりも比較的小柄な場合が多いです。 レンタル衣装の場合、幅広くサイズを用意してあることが多いですが、身体に合うサイズが少ない場合もあります。 最近では満年齢でお祝いすることが主流となっていますが、早生まれのお子さまの場合は、同級生と七五三を一緒にお祝いするために、あえて数え年での七五三を選ばれるご家庭もあります。 各ご家庭で、七五三を迎える主役のお子さまにとってベストな時期を選びましょう。

最近では、数え年の2歳ではおまいりは行かずにフォトスタジオで撮影をして、2歳特有のあどけない瞬間を残し、

満年齢の3歳では、記念撮影とおまいりまでしっかり行うなど、数え年と満年齢のダブルでお祝いをするご家庭も多いです。

お子さまの成長はあっという間ですので、節目ごとに記念写真を撮っておくと、後から見返すことができて良いですね。

最近では、数え年の2歳ではおまいりは行かずにフォトスタジオで撮影をして、2歳特有のあどけない瞬間を残し、

満年齢の3歳では、記念撮影とおまいりまでしっかり行うなど、数え年と満年齢のダブルでお祝いをするご家庭も多いです。

お子さまの成長はあっという間ですので、節目ごとに記念写真を撮っておくと、後から見返すことができて良いですね。

七五三とは?

そもそも七五三は、お子さまが無事にその年齢を迎えられたことに感謝し、今後のさらなる成長を祈る親の思いから始まりました。 七五三の起源となる平安時代、医療が未発達であることと、言葉を理解し始める3歳頃から乳歯が生え変わる7歳頃までは特に、 病気になりやすい年齢であったことから、無事に成長することは今ほど簡単ではなく、この時期に神様に祈祷をすることが大切とされていました。 その名残として、7歳まで生きることが難しいといったことがなくなった現代でも、七五三の儀式が行われています。七五三の由来は?

七五三の由来となった儀式は、3歳、5歳、7歳の年齢に合わせてそれぞれ意味と名称があります。3歳の男の子と女の子に行われた「髪置きの儀」(かみおきのぎ)

この髪置きの儀は、髪が白くなるまで長生きして欲しいという願いを込め、長寿を連想させる白髪をイメージして 糸や綿で作った綿白髪(わたしらが)を子どもの頭にのせて長寿を祈願し、この時から髪を伸ばし始めるというものです。 平安時代、武家の子どもは性別に関係なく、生後7日目に頭を剃り、3歳までは坊主頭で育てるという風習がありました。 頭を清潔に保つことで病気の予防になり、髪を剃ったことで、そのあと健康な髪が生えてくると信じられていたからです。 平安時代に、将軍家と公家で世継ぎのお祝いとして行われていた儀式が、室町時代に庶民にも伝わりました。 現代では、3歳の七五三は女の子のもの、というイメージが強いですが、元々は男女ともにお祝いする儀式です。5~7歳の男の子に行われた「袴着の儀」(はかまぎのぎ)

「袴着の儀」は平安時代、5~7歳の男の子が当時の正装である袴を初めて着用する儀式として行われたものです。 この儀式は具体的には、天下を取るという意味がある碁盤に、京都 鴨川の青い小石を2つ並べ、 その上で吉方を向いて立ち、縁起が良いとされる左足から袴に着替えるというものでした。 また、戦場にて四方の敵を制することができるようにという願いを込めて、冠をかぶって四方の神を拝んだとも言われています。 このような儀式を経て、子どもの健やかな成長と将来の成功を祈り、大人への仲間入りをしたとされました。 当時は男女ともに行われていた儀式でしたが、江戸時代辺りに男の子のだけの儀式へと変わっていきました。 「着袴の儀」(ちゃっこのぎ)という別名もあります。5歳の男の子と7歳の女の子に行われた「帯解の儀」(おびときのぎ)

「帯解の儀」は、鎌倉時代に行われていた、初めて帯を締めることをお祝いする儀式です。 当時、7歳未満の小さな女の子は帯ではなく、胴の部分に紐を縫い付けて結ぶタイプの紐付き着物を着ていました。 子ども用の着物から、大人と同じ本裁ちの着物に帯を締めるようになることで、大人への仲間入りを自覚させたのです。 この儀式は、鎌倉時代に9歳の男女向けに行われていましたが、江戸時代に入ると武家や裕福な商人たちの間で 行われるようになり、だんだんとその対象も5歳の男の子と7歳の女の子へと変わっていきました。「碁盤の儀」(ごばんのぎ)

「碁盤の儀」は、皇室で七五三にあたるものとして行われている儀式です。 碁盤から飛び降りることで、碁盤の目のように筋目正しく育つように、自分で運を切り開くことができるようにと願ったそうです。 この儀式は今でも一部の神社では行われており、一般の方も受けることができます。 碁盤の儀が行われている神社は、東京都の日枝神社や愛媛県の三津嚴島神社、佐賀県の武雄神社などがあります。 これらの儀式が、現在の七五三のルーツとなりました。七五三のお参りはいつ行く?

七五三は本来、11月15日が正式とされています。 しかしながら、近年では七五三を11月15日にこだわらないご家庭も多く、神社の混雑を避けるために時期をずらして参拝するようです。 感染症対策の観点からみても、少しでも混雑が少ない時期にお祝いする方が安心ですね。 とは言え、古来からの伝統にのっとって、きちんと七五三という節目をお祝いしたいという親心からか、 やはり11月15日近辺の土日祝日に七五三を行う方が多く、最も神社とフォトスタジオが混雑すると言えます。 その次に混雑するのが10月後半の土日、その次が10月前半の土日祝日、そして9月の土日、といった具合です。 平日であれば、土日祝日に比べ圧倒的に人が少ないので、待ち時間もなく、落ち着いて式典に参加することができます。 また、プロによるロケーション撮影を依頼している場合でも、周りの人の写りこみを気にする必要がありません。 さらに、平日と土日祝日とでは、レンタル衣装の金額が違っていたり、フォトスタジオの撮影料金が異なったりすることもあります。 日にちにはこだわらず混雑を避けるか、11月15日という日取りに重きを置くのか、六曜を気にするかなど、 七五三のお参りの日を決める際には何を優先させるのか、ご家族でしっかりと話し合う必要があるでしょう。 コロナ禍の昨年度、兵庫県の西宮神社では七五三シーズンの密を避けるため、いつもより早い9月から 授与品である千歳飴を準備し、例年11月までにしている参拝期間も、12月末まで延長するなどの対策を行っていました。 今年度も引き続きコロナの影響がありそうですので、各神社の情報をチェックしておくようにしましょう。なぜ11月15日が七五三?

将軍徳川家光の息子である徳松(後の将軍、綱吉)はとても身体が弱い子どもだったそうで、 祈願後にはすくすくと成長したことにあやかって、この祈願日が七五三の式日として広まったという説や、 旧暦の11月は収穫を終えてその実りを神に感謝する月であり、その月の満月の日である15日に、 氏神様への収穫の感謝を兼ねたという説など、七五三の11月15日にまつわるエピソードはたくさんあります。七五三の写真はいぬづか写真室へ

人生の中でもビッグイベントのひとつとして数えられる七五三。

どこで撮影すればいいか迷われると思いますが、兵庫県西宮市にある老舗のフォトスタジオ、いぬづか写真室がおすすめです。

3歳はあどけなさを生かして可愛らしく。

5歳は袴姿でいつもよりも凛々しくたくましく。

7歳では、ちょっぴり背伸びをして大人風に華やかに。

特別なご記念を、鮮やかにお写真に残しましょう。

人生の中でもビッグイベントのひとつとして数えられる七五三。

どこで撮影すればいいか迷われると思いますが、兵庫県西宮市にある老舗のフォトスタジオ、いぬづか写真室がおすすめです。

3歳はあどけなさを生かして可愛らしく。

5歳は袴姿でいつもよりも凛々しくたくましく。

7歳では、ちょっぴり背伸びをして大人風に華やかに。

特別なご記念を、鮮やかにお写真に残しましょう。

※こちらの情報は、新型コロナ感染症対策の影響もあり、内容が変わっていることもあります。

事前にお問い合わせください。

※こちらの情報は、新型コロナ感染症対策の影響もあり、内容が変わっていることもあります。

事前にお問い合わせください。

監修:いぬづか写真室 代表取締役 犬塚雅晴