兵庫県宝塚市の中山寺とは

中山寺のHP 兵庫県宝塚市の中山寺は、聖徳太子による創建と伝えられる日本で最初の観音霊場(かんのんれいじょう=観音菩薩のご遺体を安置する場のこと)です。 中山寺の御本尊(ごほんぞん=もっとも重要視されている信仰対象(物)のこと)は、十一面観世音菩薩であり、妊娠や分娩の苦を除くと言われています。 豊臣秀吉も、世継ぎを願い中山寺に祈願して秀頼を授かったとされ、これをきっかけに子授け・安産の寺としてさらに名高く知られるようになりました。 また、中山寺では安産の腹帯(ふくたい=妊婦さんのおなかに巻く帯のこと)を「鐘の緒」と呼んでいます。 僧侶が「本尊十一面観世音菩薩」と書き入れたさらしに安産のご祈祷を施し、妊婦さまにお授けをしております。中山寺のお宮参りのご祈祷について

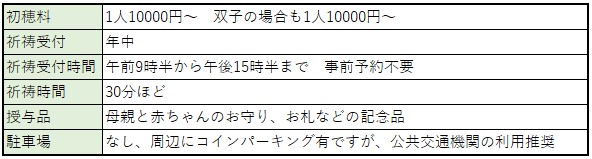

中山寺の祈祷案内ページ 兵庫県宝塚市の中山寺では、事前予約なしでお宮参りのご祈祷を受けることができます。

ご祈祷の受付時間は午前9時半から午後15時半までで、お宮参りのご祈祷にかかる所要時間は30分ほどです。

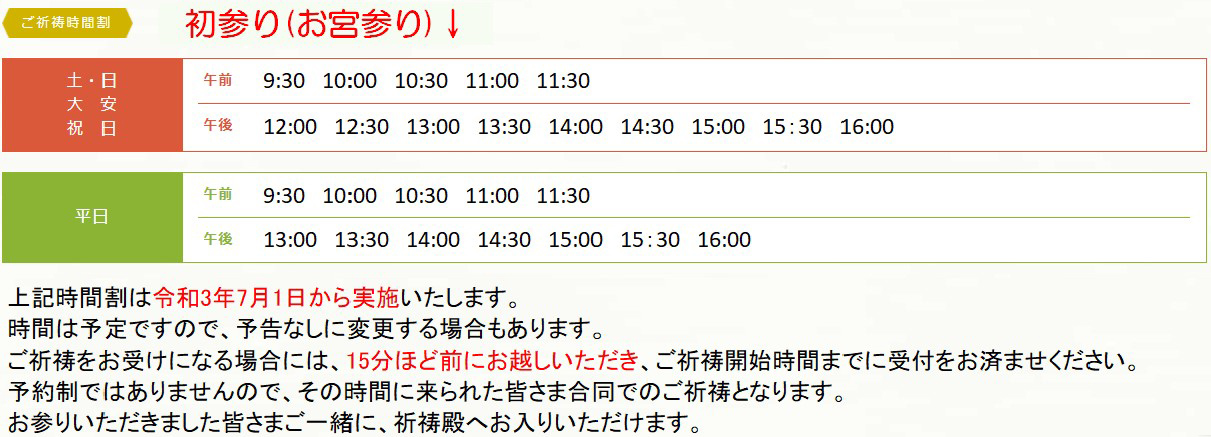

祈祷開始時間は「時間割*」に従い案内され、その時間に来られた方々と合同でのご祈祷となります。

お宮参りのご祈祷料金は、10000円で、双子の場合も1人10000円~です。

お宮参りのご祈祷でいただける授与品は、お母さまとお子さまのお守りや、お札、記念品などがあります。

中山寺では、おまいりいただいた全員で、祈祷殿に入ることができ、ご祈祷中の写真・ビデオ撮影は禁止ですが、撮影可能な時間があれば、その都度案内してもらえます。

兵庫県宝塚市の中山寺では、事前予約なしでお宮参りのご祈祷を受けることができます。

ご祈祷の受付時間は午前9時半から午後15時半までで、お宮参りのご祈祷にかかる所要時間は30分ほどです。

祈祷開始時間は「時間割*」に従い案内され、その時間に来られた方々と合同でのご祈祷となります。

お宮参りのご祈祷料金は、10000円で、双子の場合も1人10000円~です。

お宮参りのご祈祷でいただける授与品は、お母さまとお子さまのお守りや、お札、記念品などがあります。

中山寺では、おまいりいただいた全員で、祈祷殿に入ることができ、ご祈祷中の写真・ビデオ撮影は禁止ですが、撮影可能な時間があれば、その都度案内してもらえます。

中山寺のHP初参り(お宮参り)のご祈祷時間変更参照

中山寺のHP初参り(お宮参り)のご祈祷時間変更参照

中山寺の基本情報

住所:〒665-8588 兵庫県宝塚市中山寺2-11-1(たからづかし なかやまでら) 電話番号:0797-87-0024 中山寺の口コミ アクセス:・電車利用の場合 阪急宝塚線「中山観音駅」より北へ徒歩1分 JR宝塚線「中山寺駅」より北西へ徒歩10分 ・車利用の場合 宝塚インターチェンジを出て川西方面(東)へ、約500m先の安倉中交差点を左折し(北へ)、約1km先の中山寺西交差点(右側にダイエーがある)を右折すると、阪急中山観音駅 南側へ出ます。兵庫県宝塚市の伊和志津神社とは

伊和志津神社のHP 兵庫県宝塚市の伊和志津神社は、平安時代に編纂された歴史書である「日本三代実録」に859年 従五位下を授かると記されていることや、927年に編纂された法典、「延喜式神名帳」にも式内の大社として記載されていることから、正確な由来は不明ですが、古代から朝廷とつながりの深かったことが分かります。 昔、戦国武将の加藤清正が朝鮮出征の際に生け捕りにして連れ帰った虎を広い境内を持つ伊和志津神社が飼うことになったという言い伝えがあります。 御祭神である須佐男命(すさのおのみこと)は厄病災難除の神、学問の守護神、縁結びの神、開発の神として信仰されており、伊和志津神社では様々なご祈祷を受けることができます。伊和志津神社のお宮参りのご祈祷について

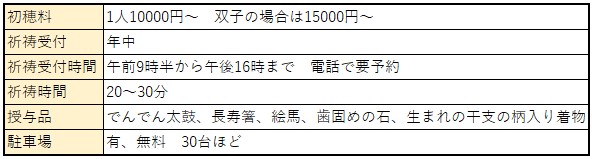

伊和志津神社の祈祷案内ページ 兵庫県宝塚市の伊和志津神社のお宮参りのご祈祷は、電話での事前予約が必要です。

ご祈祷の受付時間は午前9時半から午後16時までで、お宮参りのご祈祷にかかる所要時間は20分~30分ほどです。

お宮参りのご祈祷料金は10000円で、双子の場合15000円~と、割引があります。

お宮参りのご祈祷でいただける授与品は、でんでん太鼓、長寿箸、絵馬、歯固めの石、生まれの干支の柄入り着物などです。

伊和志津神社では、無料でお宮参りの写真撮影用の祝い着をレンタルすることができます。

ただし、帽子や前掛けの小物や、祝い飾りなどは貸し出しがないため、注意をしましょう。

兵庫県宝塚市の伊和志津神社のお宮参りのご祈祷は、電話での事前予約が必要です。

ご祈祷の受付時間は午前9時半から午後16時までで、お宮参りのご祈祷にかかる所要時間は20分~30分ほどです。

お宮参りのご祈祷料金は10000円で、双子の場合15000円~と、割引があります。

お宮参りのご祈祷でいただける授与品は、でんでん太鼓、長寿箸、絵馬、歯固めの石、生まれの干支の柄入り着物などです。

伊和志津神社では、無料でお宮参りの写真撮影用の祝い着をレンタルすることができます。

ただし、帽子や前掛けの小物や、祝い飾りなどは貸し出しがないため、注意をしましょう。

伊和志津神社の基本情報

住所:〒665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志1-4-3(たからづかし いそし) 電話番号:0797-72-3265 伊和志津神社の口コミ アクセス:・電車利用の場合 阪急今津線「逆瀬川駅」より徒歩5分 ・車利用の場合 中国自動車道宝塚インター宝塚方面出口より国道176号線へ。国道176号線へ合流後すぐに側道へ入り、「小浜」交差点を宝塚市役所方面へ左折。その後、武庫川をわたって一つ目 の信号「宝塚市役所前」交差点を右折して県道114号線に入ります。しばらく道なりに進むと道が大きく左に曲がりますので、二つ目の信号「伊和志津神社前」を左折してください。左折してすぐトンネルの手前、左側に無料駐車場の入口があります。兵庫県宝塚市の宝塚神社とは

宝塚神社のHPへ 兵庫県宝塚市の宝塚神社は、昭和41年に素盞鳴神社を合祀し、日吉神社から宝塚神社に名前を改めました。 明治以前は山王権現(さんのうごんげん)と称し、庶民に広く崇められていたようです。 創立年代は不明ですが、隣接する聖徳太子開基の武庫山平林寺の記録によると、837年の仏像安置からこの頃にはすでに神社として存在していたと考えられます。 ご祭神である山を支配する大山祇神(おおやまつみのかみ)は、財宝を山積みにするという金運・商売繁盛・安産の神様で、合祀した素盞鳴の神は農耕神であるとともに、厄除・縁結びの神様でもあります。 また、境内から大阪市街、生駒山地や金剛山地まで望むことができる、初日の出の名所としても知られています。宝塚神社のお宮参りのご祈祷について

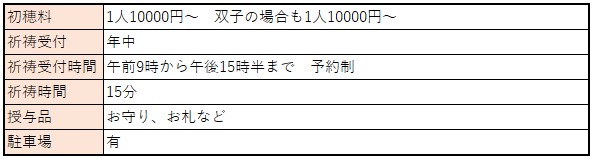

宝塚神社の祈祷案内ページ 兵庫県宝塚市の宝塚神社では、お宮参りのご祈祷を受ける際には事前に予約が必要です。

ご祈祷の受付時間は午前9時から午後15時半までで、お宮参りのご祈祷にかかる所要時間は15分ほどです。

お宮参りのご祈祷料金は、10000円で、双子の場合も1人10000円~です。

お宮参りのご祈祷でいただける授与品はお守り、お札などがあります。

境内ではご自身やカメラマンによる写真撮影が可能で、祝詞奏上(のりとそうじょう=神様にとり行われる神事の意義や目的を唱えること)が行われている時間以外は、ご祈祷中も撮影が可能です。

兵庫県宝塚市の宝塚神社では、お宮参りのご祈祷を受ける際には事前に予約が必要です。

ご祈祷の受付時間は午前9時から午後15時半までで、お宮参りのご祈祷にかかる所要時間は15分ほどです。

お宮参りのご祈祷料金は、10000円で、双子の場合も1人10000円~です。

お宮参りのご祈祷でいただける授与品はお守り、お札などがあります。

境内ではご自身やカメラマンによる写真撮影が可能で、祝詞奏上(のりとそうじょう=神様にとり行われる神事の意義や目的を唱えること)が行われている時間以外は、ご祈祷中も撮影が可能です。

宝塚神社の基本情報

住所:〒665-0071 兵庫県宝塚市社町4-8(たからづかし やしろちょう) 電話番号:0797-72-6329 宝塚神社の口コミ アクセス:・電車利用の場合 阪急「逆瀬川駅」・「小林駅」より徒歩10分お宮参りとは

お宮参りとは、赤ちゃんの誕生を祝う、お子さまにとって生まれて初めての行事です。 生後1か月頃に、その土地の氏神様に赤ちゃんが無事に生まれたことを報告・感謝するとともに、赤ちゃんの健康や幸せをお祈りするために神社にお参りします。お宮参りの始まりは?

お宮参りのルーツは、赤ちゃんが誕生したときに、ごちそうを食べ、踊り、神に新たな命の誕生を報告したことです。 これがお宮参りとして鎌倉時代に発生し、室町時代には現在のようなご祈祷を受ける形になったと言われています。 その後、江戸時代頃から庶民にも広まっていきます。 昔は赤ちゃんの生存率が低く、生後数日で亡くなることも多かったため、生後1か月ほど様子見の期間が設けられ、赤ちゃんに生きる力が備わっていると確認できた頃に、晴れ着である産着を赤ちゃんに着せ、氏神様にお参りするようになりました。 現代ではお宮参りは、フォトスタジオで記念写真の撮影を行ったり、親戚で集まって食事会を行ったりしてお祝いすることが多いです。お宮参りはいつ行く?

伝統的なしきたりでは、男の子は生後31、32日目、女の子は32、33日目にお宮参りとしてお参りへ行くと良いとされていますが、決まった日に行かなければならないというものではありません。 地域によっては生後100日のお祝いであるお食い初めと一緒にお祝いするところもありますし、ママの体調に合わせて日程を決めると良いでしょう。お宮参りでの赤ちゃんの正装は?

お宮参りでの赤ちゃんの正装は、白羽二重(しろはぶたえ)という長襦袢の上に、華やかなデザインが施された産着(うぶぎ)をかけるスタイルです。 この産着は、初着・祝い着・掛け着とも言われます。 しかしながら、和装でないといけないという決まりがあるわけではないので、洋装でも問題はありません。 最近ではご両親の洋装に合わせて、赤ちゃんにもベビードレス(セレモニードレス)を着せるご家庭もあります。 せっかくですので、和装とベビードレスの両方を持参して、記念写真の撮影の時はベビードレス、ご祈祷の時は和装、という風に衣装チェンジをするのも良いでしょう。 どちらの衣装も記念に残すことができるので、より思い出深いお宮参りとなりますね。お宮参りの赤ちゃんの服装はどう用意する?

お宮参りのときの赤ちゃんの衣装は、お子さまのために新しく購入や、フォトスタジオでレンタル、親戚間で貸し借りをする、赤ちゃんのパパやママがお宮参りの時に利用した着物を使うなど、いろいろな方法があります。 世代を超えて同じ着物を羽織るのは、とても素敵ですよね。 赤ちゃんのパパ・ママが利用した着物を使い回すパターンでよく耳にするのが、何年ぶりかに着物を出してみると、シミがついていたり、黄ばんでいたりしたという声です。 長襦袢(ながじゅばん)は、繊細な正絹(シルク)でできており、とても傷みやすいため、定期的なメンテナンスをせずに長期間タンスで眠ったままにしておくと、少なからずシミやカビ、黄ばみなどが出てきます。 襦袢は白やピンクといった淡い色であることが多いので、どうしても変色が目立ちやすくなります。 しかしながら、もしお手持ちの長襦袢が黄ばんでしまっていたとしても、お宮参りのためだけにわざわざ買い直す必要はありません。 お宮参りのときの赤ちゃんの正式な服装は長襦袢の上に祝い着を掛けるスタイルですが、長襦袢がないといけないわけではないからです。 また、長襦袢がなくても問題なく産着をかけることができます。まとめ

兵庫県宝塚市のお宮参りのお参り・ご祈祷ができる神社・お寺を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか? お宮参りには子どもの健やかな成長を願いご加護していただくという意味があることから、お参りをする神社はお宮参りの一回きりでお付き合いが終わる場所よりも、これからも付き合って行ける場所の方が良いとされています。 しかし、近年ではおうちから近い神社にお参りする方や、ご両親のご実家に近く、昔から行っていたので慣れ親しんでいる場所にある神社にお参りされる方もいらっしゃいます。 どちらの神社・お寺に行かれても、記念すべきお祝いの日になることには変わりありません。 赤ちゃんや産後のママの体調を考え、ご家族にとって適した神社やお寺を見つけられるといいですね。お宮参りの写真はいぬづか写真室へ

※新型コロナ感染症対策の影響もあり、この情報は内容が変わっていることもあります。必ずご自身で、事前に各神社へお問い合わせください。

※新型コロナ感染症対策の影響もあり、この情報は内容が変わっていることもあります。必ずご自身で、事前に各神社へお問い合わせください。

監修:いぬづか写真室 代表取締役 犬塚雅晴